이와 같은 방식으로 상한론 중에서는 또한 계지탕의 가감응용도 이야기하고 있는데, 아래의 겸증은 바로 계지탕의 가감응용加減應用입니다. 먼저 가감응용의 첫 번째 처방을 보겠습니다.

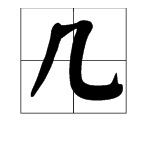

교재의 21페이지, 제14조 "태양병, 항배강긴긴, 반한출오풍자, 계지가갈근탕주지.太陽病,項背强几几,反汗出惡風者,桂枝加葛根湯主之。” 여러분이 과거에 상한론을 읽을 때는 전통적으로 읽는 방법에 따라 항배강수수라고 읽었겠지만 이 글자 긴긴几几에는 수수几几처럼 삐쳐 올라간 미늘이 없습니다. 이 글자를 이렇게 삐쳐 올라간 미늘이 없도록 써 놓고 수수라고 읽는 것은 어디에서 유래되었을까요? 그리고 그것이 맞기는 맞을까요? 한자에는 미늘이 없는 이런 글자가 없다고 해야 옳습니다. 모두들 경經, 사史, 자子, 집集과 같은 모든 분류의 문헌을 살펴봤지만 아무도 끝이 위로 삐쳐지지 않은 이 글자를 발견하지 못했습니다. 그런데 이 글자를 수로 읽게 된 것은 언제부터일까요? 성무기가 주해상한론注解傷寒論을 쓸 적에 설문해자 중의 한 구절을 인용하였는데, 설문해자 중에 이렇게 생겨 "긴几”과 비슷한 글자가 하나 있었습니다. 이 글자는 전자篆字로 설문해자애서는 이 글자를 수로 읽으면서 꼬리 짧은 새란 뜻의 "단미조야短尾鳥也”라고 했습니다. 그래서 성무기는 설문해자의 이런 해석에 덧붙여 이 꼬리가 짧은 새는 품종이 그렇다는 것이 아니라 새가 어려 아직 털이 풍성하게 나지 않은 모습이라고 했습니다. 새털이 아직 덜 자란 거죠. 새는 어떤 특성이 있나요? 새는 언제든 날아야하기 때문에 나는 연습을 해야 합니다. 나는 연습을 하려면 날개를 펄럭이며 고개를 흔들어야 합니다. 성무기는 태양병에서 목이 땅겨 편하지 않은 사람들이 목을 흔드는 것이 털이 덜 자라서 나는 연습을 하다가 날아오르지 못하는, 날개를 펄럭이고 목을 흔드는 그 모습과 같다고 보고 그렇게 이 글자를 해석했습니다.

청淸대에 들어와 정程씨 성의 의학가 한 분이 삐쳐 올라간 것은 "궤几”이고, 올라가지 않은 것은 수几라고 했습니다. 이 의학가가 이 말을 한 뒤로 지금까지 우리가 금궤요략 속의 "신체강긴긴연"과 상한론의 " 항배강긴긴"을 쓸 적에 모두 미늘을 떼어 내게 되었습니다. 전에는 출판사에서 모두 납 활자로 판을 짰는데 이 글자가 없어 조그만 칼로 요 삐쳐 올라간 미늘을 떼 낸 다음에 글자를 배치하였습니다. 요즘에도 컴퓨터로 이 글자를 만드는 것은 매우 어렵습니다. 실제로 한자에는 이런 글자가 없습니다. 그런데 이 전서篆書로 쓰인 글자를 수라 읽고 해서楷書로 고쳤지만, 이것도 미늘이 있습니다. 짧은 꼬리라도 꼬리가 있어야 하니까요.

설문해자에서 이 글자를 어떻게 읽고 있나요? 이 글자는 차궤茶几의 궤几입니다. 다궤의 궤도 미늘이 있습니다. 해서로 고치고 나니 전서에서는 없었던 미늘이 생긴 궤几자가 된 것입니다. 청대의 그 정 선생은 미늘이 없으면 수라 했는데 틀린 것입니다. 내가 조금 전에 이야기했듯이 꼬리가 길든 짧든 모두 꼬리가 있으므로 이를 해서로 고쳐 써도 당연히 미늘이 있어야 되는 것입니다. 그래서 궤几자라 해도 미늘이 있고, 이 글자 수라고 하더라도 미늘이 있습니다. 한자 속에서 이 수 자는 하나의 단독 글자로 존재하지 못하고, 한 글자를 구성하는 일부분이 될 뿐 입니다. 뒤에 와서 이런 모습이 글자의 일부분으로 있는 글자가 생겼지만 단독으로 한 글자가 되지는 못합니다. 그렇다면 이 구절의 "항배강긴긴"은 어떻게 써야 옳은가요? 당연히 이 궤几자로 써야 합니다. 어떻게 아느냐 구요? 내가 직접 조개미의 번각송판상한론을 봤습니다. 번각송판상한론은 송판의 원래 모습을 모사했는데, 페이지마다 몇 개의 줄이 있으며, 줄마다 몇 개의 글자가 있는지, 글자마다의 특징이 무엇인지 모두를 있는 그대로 임모臨摹했기 때문에 어떤 글자에 미늘이 있으면 원래 송판에도 미늘이 있는 글자입니다. 금궤요략의 "신체강긴긴연身體强几几然"에도 미늘이 있습니다. 그래서 이 글자들은 당연히 미늘이 있는 "궤几"자로 고쳐야 합니다. 먼저 글자의 형태를 바로잡아 미늘이 없는 글자가 나타나지 않게 해야 합니다. 한자에는 이런 글자가 없으니 이것은 자형을 바로잡는 것입니다. 그 뒤에 글자의 음을 바로잡으려고 하는데, 수수로 읽어서도 안 되며 꼬리가 짧은 새로 해석해서도 안 됩니다. 왜냐하면 이 글자는 통가자通假字이기 때문입니다. 무슨 글자와 통하는 걸까요? 견견掔掔과 통합니다. 이 두 글자는 고대에는 진진jinjin으로 읽었는데 요즘은 중국 발음은 치엔치엔qianqian으로 한 번 소리가 바뀌었습니다. 이 진진의 진掔은 이 긴緊자와 음가音價가 같습니다. 우리는 무슨 이유로 긴긴几几이 견견掔掔과 통한다고 할까요? 우리의 근거는 주로 설문해자입니다. 설문해자에서 시경詩經의 "적석진진赤舄几几”이라는 한 구절을 인용했는데, 이 말은 설문해자의 한 곳에서 인용하면서 쓰인 글자입니다. 그런데 설문해자의 또 다른 곳에서는 이 구절을 인용하면서 적석견견赤舄掔掔이라 했습니다. 같은 책에서 시경의 똑 같은 구절을 인용하면서 한 곳에서는 '几几' 이라고 쓰고, 한 곳에서는 '掔掔'이라고 썼습니다. 이 석舄은 복저혜復底鞋 즉 이중 바닥으로 된 신발이라는 뜻으로 귀족의 신발을 말하는데, 이 신발의 앞쪽에는 장식품이 달아놓는데 이것은 끈으로 묶게 되어 있습니다. 경극무대에서 이런 물건을 볼 수 있을 겁니다. 붉은 색 이 중 바닥 신발 앞 쪽의 장식품이 끈으로 매우 단단하게 묶여져 있는 것입니다. 그런데 설문해자의 한 곳에서는 시경의 말을 인용하여 이 구절을 '几几' 이라고 쓰고, 또 다른 한 곳에서도 시경의 말을 인용하여 '掔掔'이라 썼기 때문에 우리가 '几几' 와 '掔掔'이 통한다고 하는 것입니다.

'학만산 상한론 강의' 카테고리의 다른 글

| 제13강 계지탕의 가감응용-3 (0) | 2025.02.13 |

|---|---|

| 제13강 계지탕의 가감응용-2 (0) | 2025.02.13 |

| 제12강 계지탕의 사용금기증 (0) | 2025.02.13 |

| 제12강 계지탕의 적응증-4 (0) | 2025.02.13 |

| 제11강 계지탕의 적응증-3 (0) | 2025.02.13 |